一心寺の縁起

ふるさとを想起させる田園風景と、豊かな山々に囲まれた茨城県笠間市上郷地区(岩間地区)に一心寺は位置します。お寺の附近一帯はその昔、石馬(いわま)と言う名称でしたが、後にその名を「岩間」と改称され、平成の市町村合併により現在は「笠間市」となった地域です。お寺の付近は往時の町の中心部をなしていた名残があり、その証拠に土器その他の発掘を見ることができます。宗教的特質は古来(奈良時代末期~平安時代)より、両部神道(神仏習合)の霊山難台、愛宕の二山を有し密教系修験者の信仰によって成り立っていました。そのため天台、真言の寺坊が各地に多数散在したのです。下って中世以降鎌倉御家人庇護の禅宗寺院が権力を張ったので、 天台真言、禅宗が長い伝統として民衆の各層を大半枠中に納めたまま、明治時代までに至ったのです。

推定によると、江戸時代半ば1750年代の岩間地区の寺々は29ヶ寺前後であったと言われています。明治初頭よりおこった廃仏毀釈運動により統廃合された影響で、大きくその数を減らしました。現在ではわずか6ヶ寺を残すのみとなり、その1ヶ寺が一心寺なのです。当寺の縁起は古く、その昔は「文殊院」と称し、筑波の徳一大師開山によるものであったと伝えられています。詳細は不明ですが、その後文殊院は廃寺となり、一時、寺院としての姿を消すこととなります。

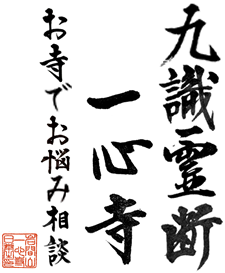

明治のころ、この地を治める豪族が、これを日蓮宗に改宗させ一宇を建立。しかし昭和20年1月に失火により焼失。昭和21年11月に焼け野原となった地に第一世泰心院日徹上人が錫をこの地に留め、一心教会の開山となったのです。爾来ひたすらに青少年育成と里親養育などの布教活動を行い、昭和27年11月に本堂建立。この時に寺号を一心寺と号したのです。昭和43年2月、第二世が就任。九識霊断法による人生相談活動を活発に行うようになりました。平成に入り、本堂の老朽化が進んだため、第二世により本堂の建設委員会が発足。平成18年12月に無事に改修され、今見える堂宇が完成。令和3年6月、第三世の住職が就任し、現在に至ります。